近年来,从酱油、酸奶到面包、方便面,各类食品包装上“零添加”“无添加”的标识日益泛滥。这种标注究竟是对消费者健康需求的真实回应,还是商家利用健康焦虑的营销手段?这一现象在日用品领域同样值得关注。

一方面,随着生活水平的提高,消费者对食品安全的关注度显著上升。“零添加”标注确实满足了部分消费者对纯净、天然食品的追求。在信息不对称的情况下,此类标识有助于消费者快速识别产品特性,尤其对于关注防腐剂、人工香精等添加剂的群体而言,具有实际指导意义。许多日化产品也顺势推出“无添加荧光剂”“零化学防腐”等宣称,呼应了市场对健康日用品的新需求。

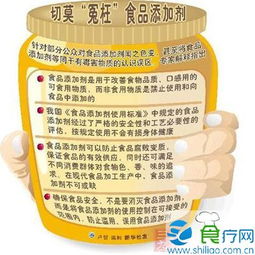

另一方面,“零添加”标注的滥用现象不容忽视。现行法规对“零添加”缺乏统一定义和严格规范,导致部分商家利用这一概念进行恐慌式营销:有的产品本身就不需要添加防腐剂却刻意标注“零防腐剂”;有的在暗示竞争对手产品“不安全”的同时抬高自身价格;更有些标注仅针对某类添加剂,却给消费者造成“完全无添加”的错觉。这种营销策略不仅可能误导消费决策,还加剧了公众对食品添加剂的非理性恐惧。

值得注意的是,合理使用食品添加剂是现代食品工业保障安全、提升品质的重要手段。国家标准对添加剂的使用范围和剂量有严格规定,在合规前提下使用并不会对健康造成危害。而过度追求“零添加”可能导致食品保质期缩短、口感变差,甚至促使部分小作坊采用更不规范的替代方案。

对于消费者而言,理性看待“零添加”标注至关重要:既要认识到适当添加剂的技术必要性,也要学会通过配料表和营养成分表做出独立判断。监管部门则应加快完善标注规范,明确“零添加”的适用条件和范围,防止概念滥用。企业更应回归产品本质,通过真实、透明的信息传递建立长期信任,而非依靠制造焦虑的短期营销。

在日用百货领域,类似的“无添加”宣称也需要同等严谨的态度。从洗衣液到护肤品,消费者在关注成分安全的同时,也应了解不同成分的实际功能与风险等级,避免被片面宣传所左右。

归根结底,“零添加”标注应当成为信息透明的工具,而非制造焦虑的营销噱头。只有当企业诚信标注、消费者理性认知、监管有效到位时,市场才能实现真正的健康发展。